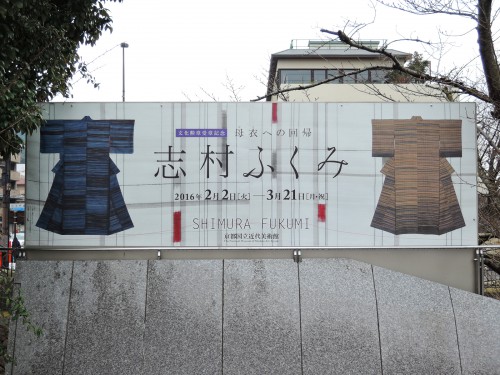

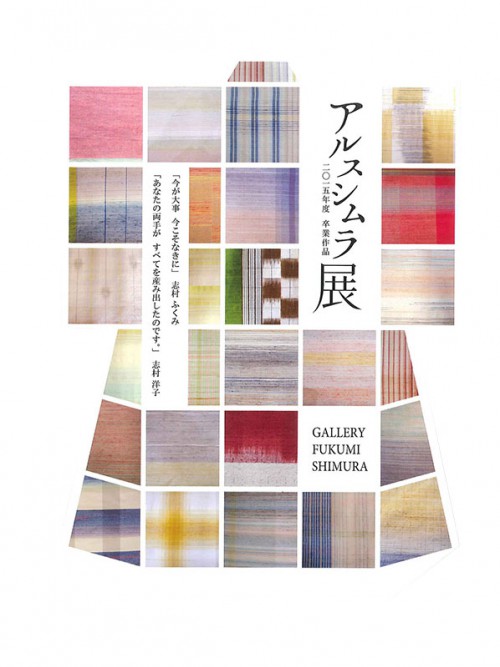

文化勲章受章記念「志村ふくみ ―母衣(ぼろ)への回帰―」展 の関連ワークショップ「草木染め体験」に参加するため、アルスシムラ 嵯峨校へ行ってきました。

ウチからだと時間はかかるけれど路線バス一本で行けるので、のんびりバスで嵐山・嵯峨野へ。最寄りのバス停「嵯峨野小学校前」で降りて、徒歩8分くらい。

嵯峨野小学校を過ぎつつ、

大きな山門のある清涼寺(嵯峨釈迦堂)の境内の梅を愛でながら、

Google Mapに案内されるがまま、住宅地の中のクネクネと曲がる小道を歩きながら向かいます。

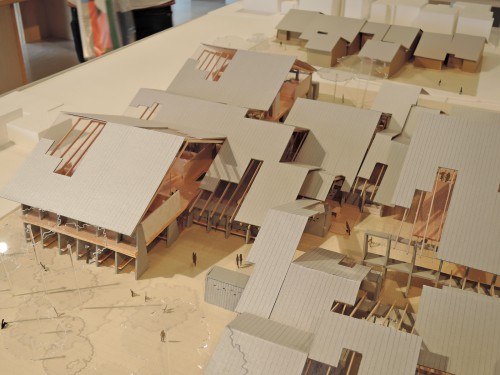

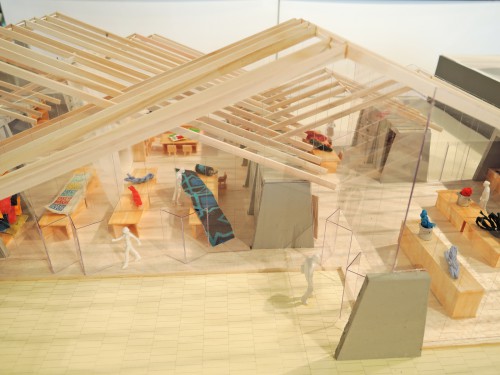

アルスシムラ 嵯峨校(内部は撮影禁止のため写真は無し)

今回のワークショップにご参加されたのは私含め10名のみなさま。お一人参加の方がほとんどで、在住地も年齢層も様々です。

最初にみなさまの自己紹介からスタート。このワークショップに参加の動機は、志村ふくみ氏の著書から入りその文章の素晴らしさに魅了されて志村ファンになられた方、たまたま染織を他の場所で体験され志村ふくみ氏を知った方、大学で染織を勉強されていて草木染めに興味のある方など。私のように着物を普段からよく着ていて、着物から入って志村ふくみファンになった方が他にいらっしゃらなかったのが意外でした。

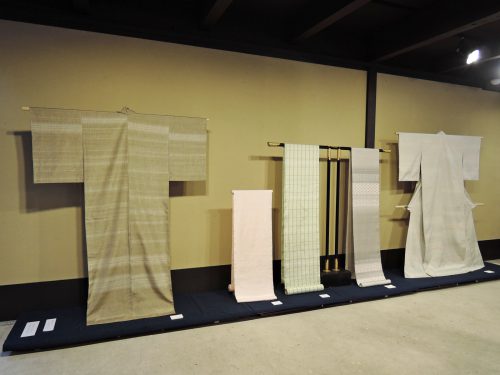

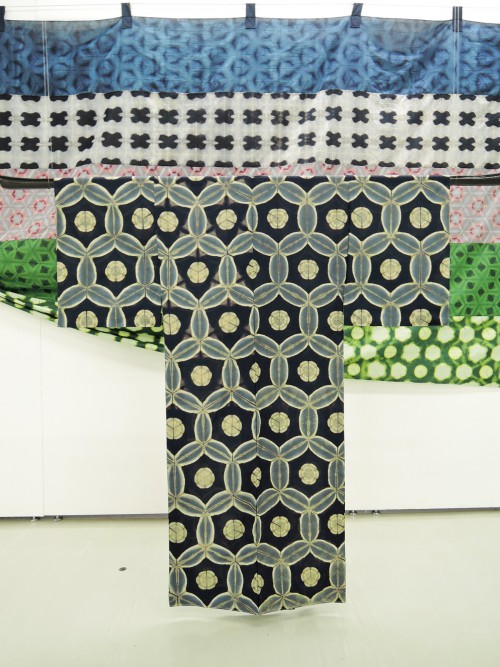

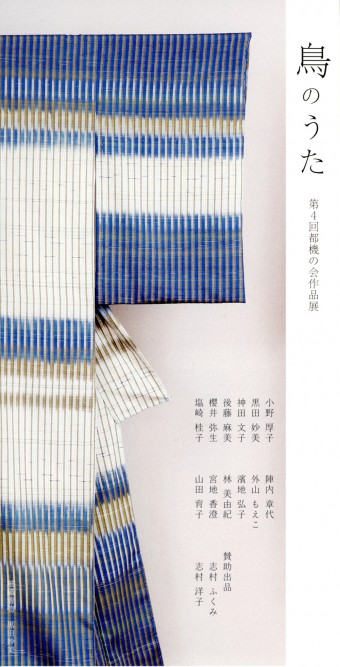

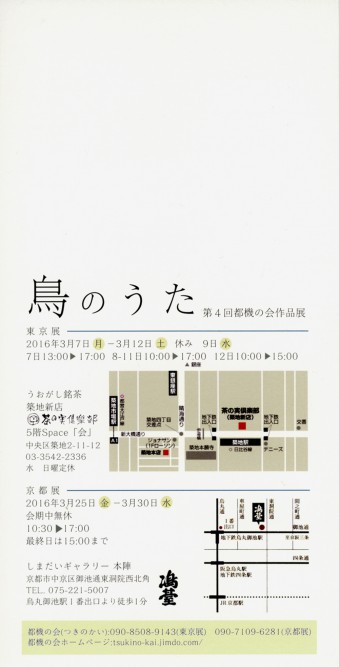

自己紹介の後は、お弟子さんによる志村ふくみ氏についての解説スライドショー。展覧会をまだ観ていない方にはネタバレにはなりますが、紬曼荼羅作品、琵琶湖三部作、色無地作品の解説をお聞きしました。

・民藝の精神

・襤褸(ボロ)に始まり母衣(ボロ)に帰ってきた

・色を聞く(全身で香りをきくということ)

・色には命がある

「なるほど〜〜〜そんなお気持ちで織られたのだ」と勉強になるポイントがいくつもありました。短時間のレクチャーでしたが、より深く、志村ふくみ氏の創作意欲を知ることができました。

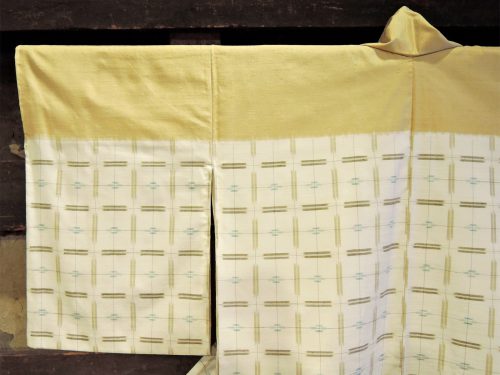

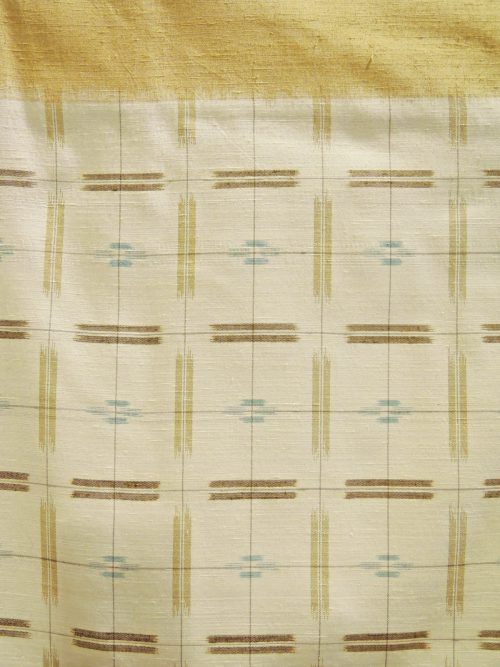

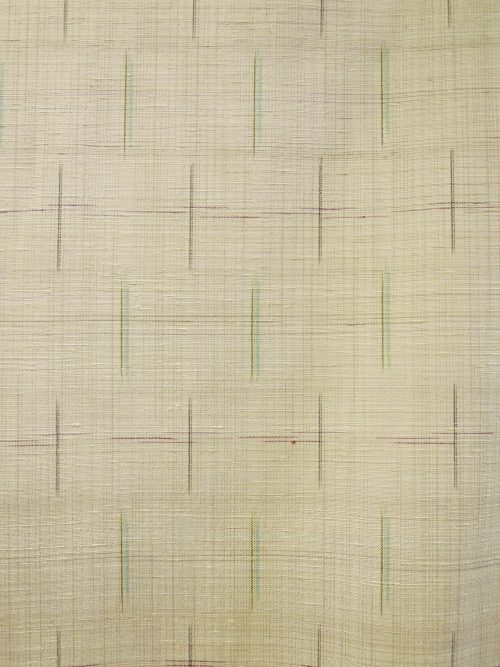

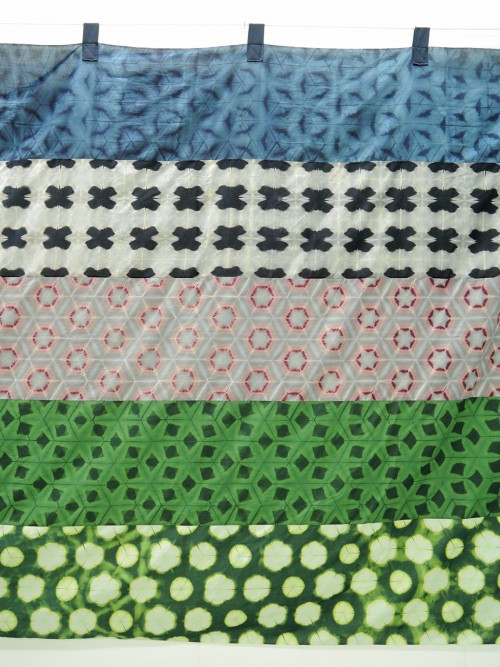

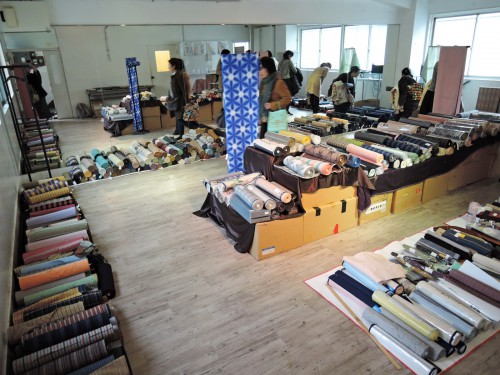

レクチャーで草木染めの奥深さを知った後、いよいよワークショップがスタート。工房でご用意してくださった小ぶりな正絹ストールを草木染めにします。今回どんな自然素材で草木染めするかは、作業場へ入り染め始めるまで内緒、とのこと。ふふふ、それも楽しみです。

染料=植物×染める素材=正絹(動物性)×媒染剤=鉱物

作業場では二人一組になり、ガスコンロで温められたボウルの中の染色液に「せーの」の掛け声で、同時に小さく畳んだショールを浸して染め始めます。染色液は濃いめの茶色で、香りをかぐと、なんだか美味しそうな香りがします。

さて、なんでしょう??? 美味しそう=玉ねぎ でした!

志村ふくみ氏の作品といえば、私の心の中で今マイブームなのは「玉ねぎと藍」。玉ねぎで染めたいと思っていたので、めっちゃうれしい!!!

一回目を染めた後、軽く絞ってから広げ空気にさらします。

それを3〜4回繰り返し、外部へ出て外気と日光に短時間さらします。この時点で、薄茶色から少しずつオレンジ色に変わっていきます。

いよいよ媒染です。媒染剤によって、最終的に発色する色が全く違ってくるそうです。今回は二種類の媒染剤を使用するため、二組に分かれます。一つは「ミョウバン」、一つは「鉄」。

私はなんとなく濃く渋い発色になるかな?と想像し、「鉄」で染めるグループに入れていただきました。

「ミョウバン」で媒染すると、なんと明るいオレンジ色に!

「鉄」で媒染すると、焦げ茶色に!

各グループの媒染後の色の変化を見る度に、全員で「うわ〜〜〜、おもしろ〜い。変わる、どんどん色変わるね〜。」と驚嘆の声!

草木染めって、本当におもしろい。自然植物を煮出した染色液から様々な色を染められるなんて不思議。液体をデータで扱えば元素と元素の化学反応なのでしょうけど、何も考えずに体験するととってもおもしろい。何と何を掛け合わせたら何色になるのか、もっともっと実験したくなります。ちゃんと大学レベルで染織を学びたくなります。いつか、お金が貯まったら大学で染織を学ぶか、アルスシムラで学びたい、って思っちゃいます。(現実はそんなに簡単ではない、よーくわかっているんですけどね)

染色体験の後は、個々の作品はジップロックに入れて持ち帰ります。(後日家で洗って乾燥)

作業後の感想をみなさまと歓談しつつ、「またどこかで会いましょう」と名刺交換(若者はLINEのコード交換)などして工房を後にしました。今回たまたまお知り合いになることができた方々とは、染織について、着物について、何かしらご縁が長く繋がっていくといいな、と思います。

染め上がったショールは後日撮影しますね。美しい焦げ茶色になりました。暑がりでほとんどショールは使わないので、春〜夏の帯揚げにしたいと思います。

また機会があれば、アルスシムラ で染め織り体験をしたいと思います。

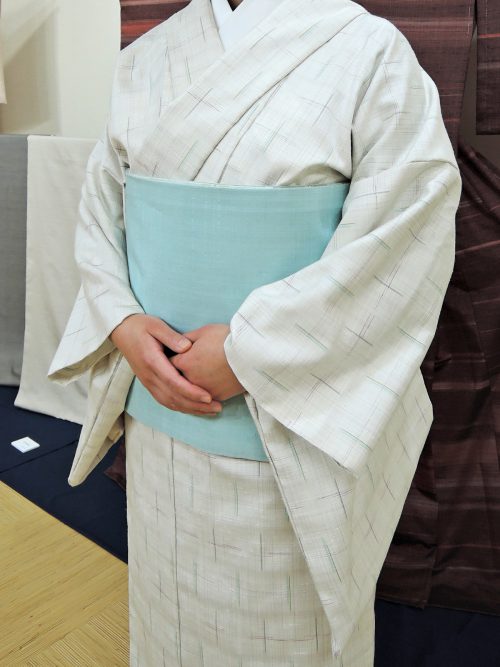

今回は工房内の勝手がわからないので、帯が邪魔になったり他の方に気を使わせてはいけないと思い、着物で参加したい気持ちを抑え、洋服で参加しました。スタッフの方にお聞きすると、たまに着物で参加する方もいらっしゃるそうです。次回は、ぜひ着物でチャレンジします!

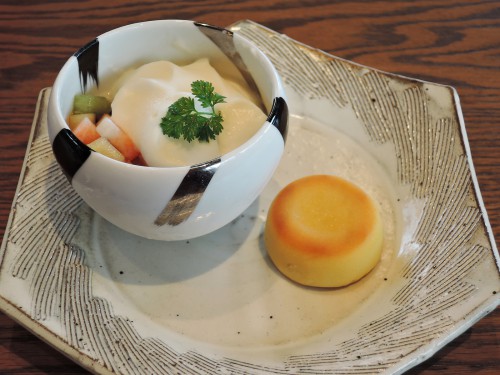

アルスシムラ 嵯峨校を出た後は、すぐ近くの「MOMI-CAFE」で一人お茶。このカフェでオオヤコーヒーの珈琲豆を使用していることは知っていたので、一度来てみたかったのです。

シンプルだけど可愛らしい建物外観

インテリアもシンプルだけど可愛くて居心地良し(余計なババ臭いグッズとか絵とか無いのがいい)

お庭には看板猫ちゃんがくつろいでお店番

チーズケーキとブレンドコーヒー(オオヤコーヒー)

素敵なカフェですので、また嵐山散策(苔寺と青紅葉狩り企画とか?)の時に立ち寄りたいと思います。