藤工房さん主催の【栗山工房祭 工房見学会】へ参加してきました。

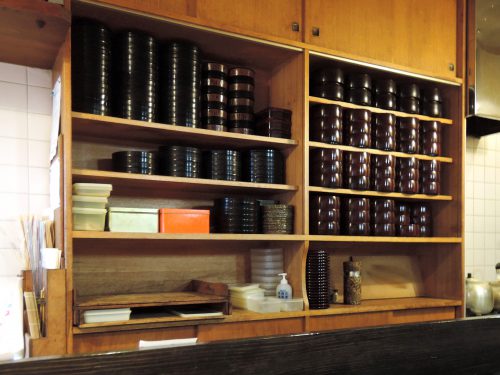

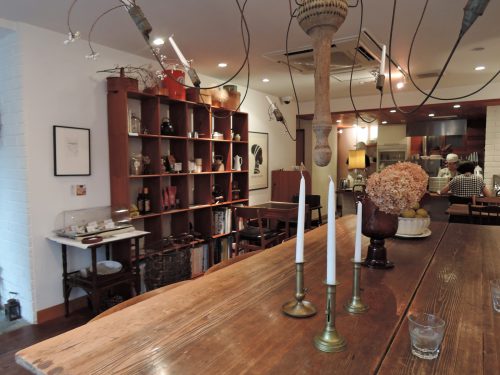

お出かけ前に「仁王門うね乃」でおうどんを。

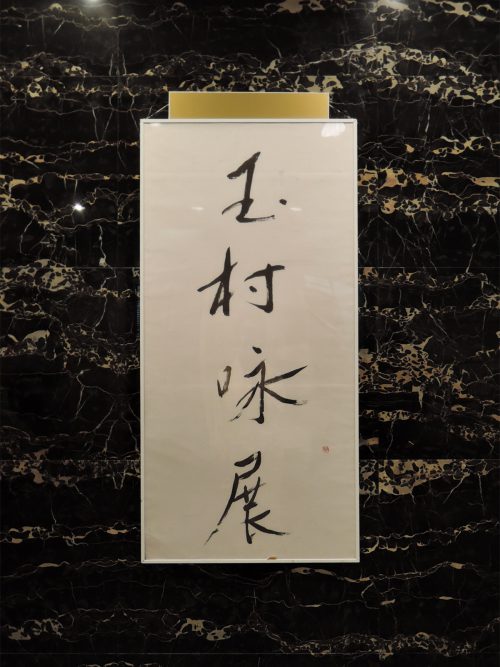

■ 栗山工房祭 工房見学会

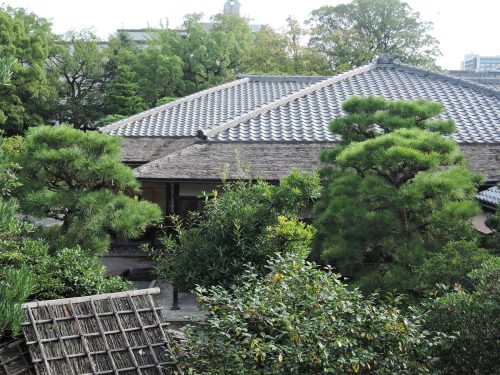

栗山工房

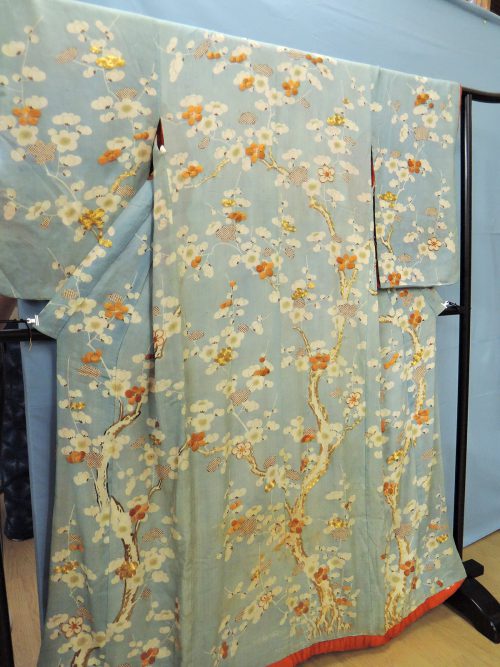

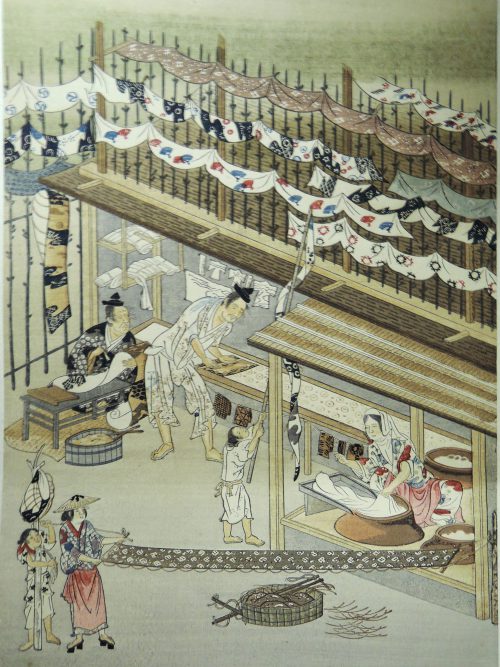

伝統工芸である琉球紅型に魅せられた初代・栗山吉三郎氏が、京友禅の技法を融合させた「和染紅型」を生み出し、嵯峨野に工房を創設。デザイン・型彫り・染めまでのほとんどの工程を工房内で一貫制作されています。

(*これから工房見学行く方にはネタバレあり。)

(*見学会の内容について、栗山工房・西田裕子様に掲載のご承諾をいただいております。西田様、ありがとうございます。)

民芸を好きになり、様々な伝統工芸を知ると、着物を着ようが着まいが、手業の素晴らしい工芸のことを知りたくなります。今回は着物は着ないけれど、伝統工芸好きであるヤギも一緒に参加させていただきました。

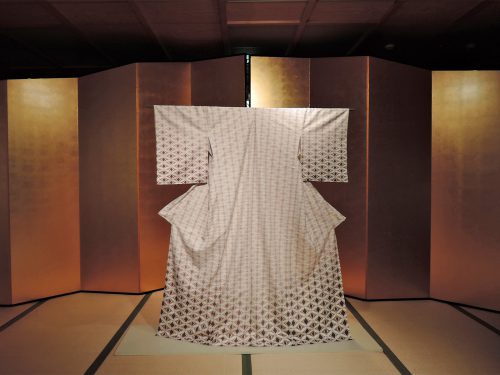

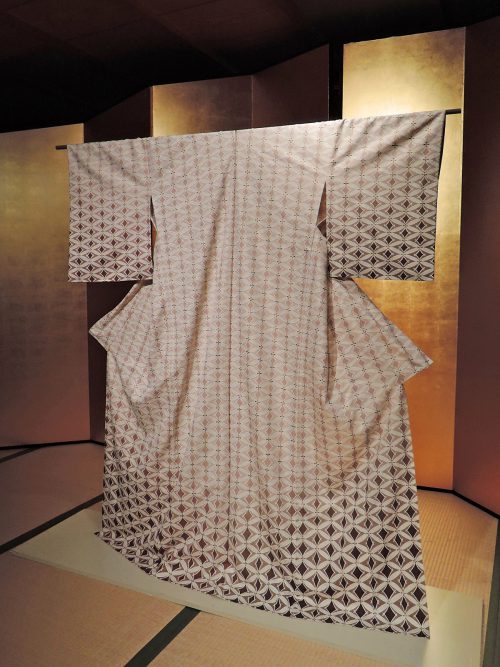

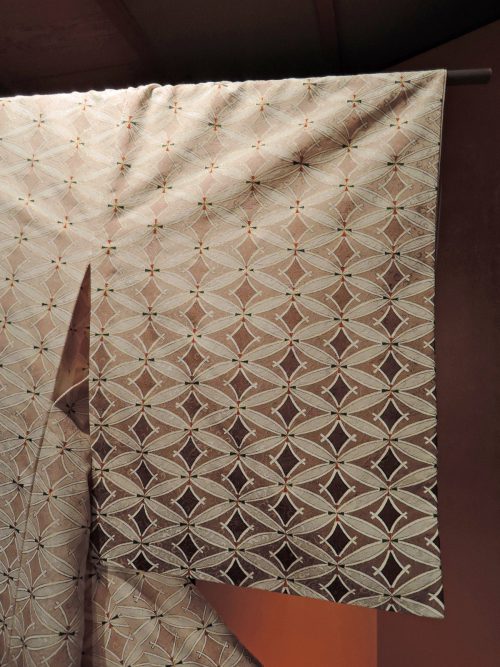

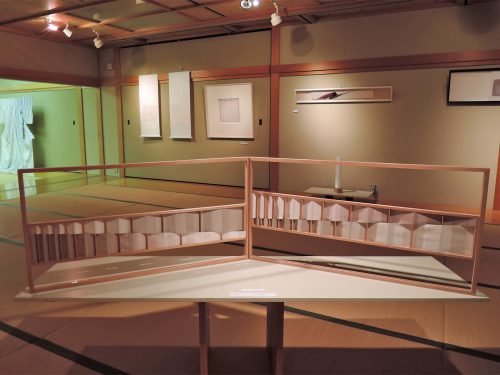

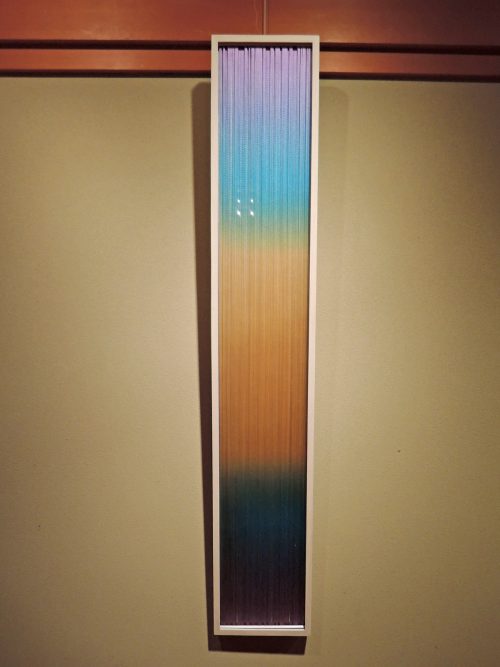

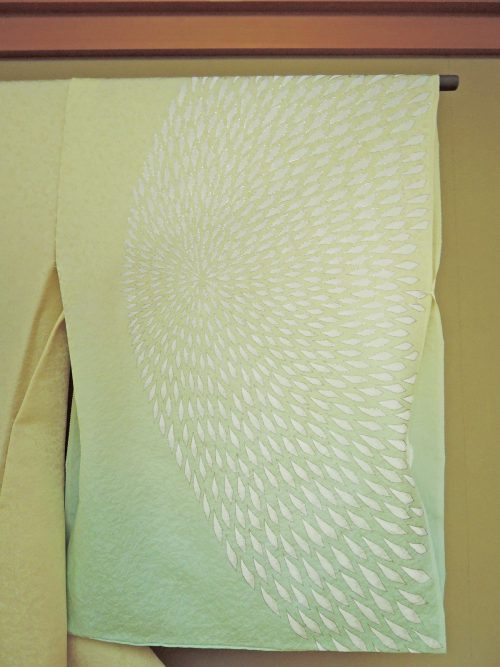

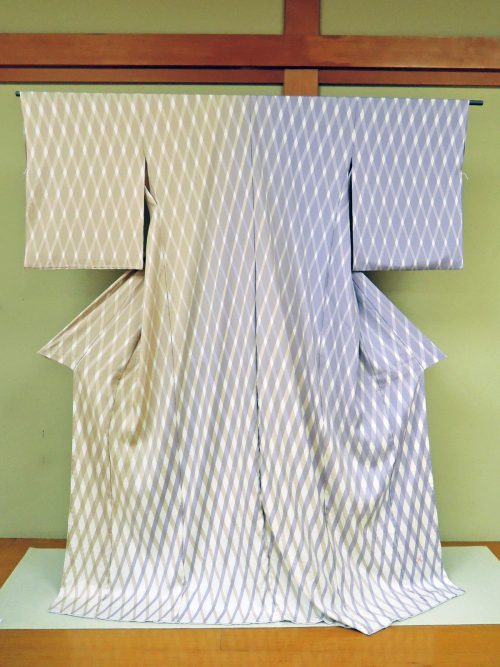

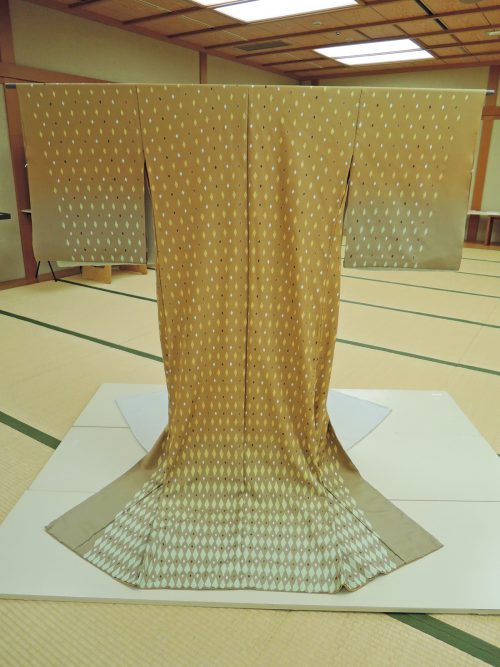

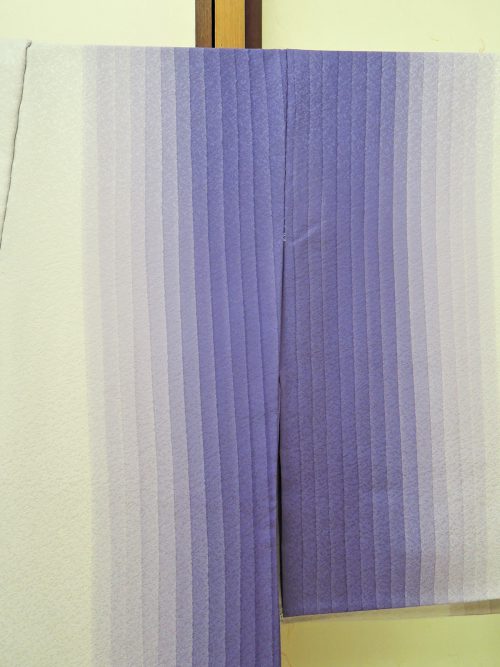

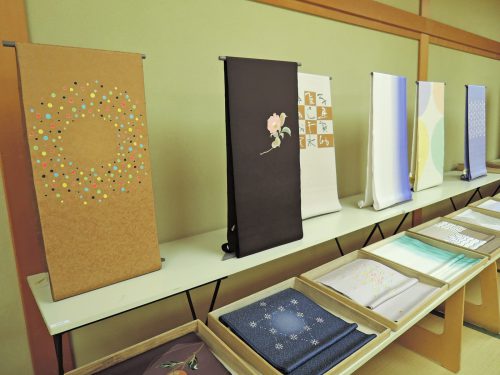

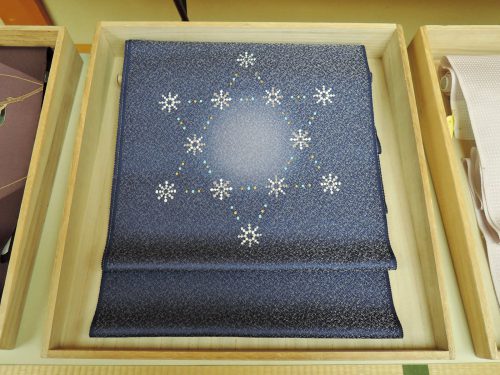

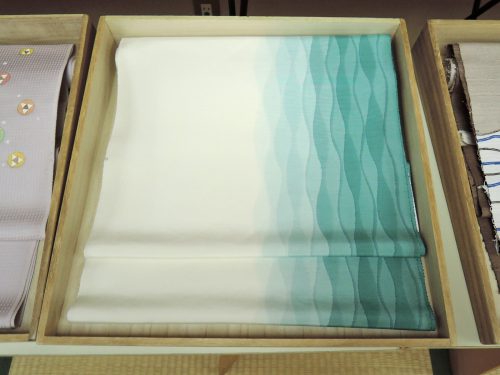

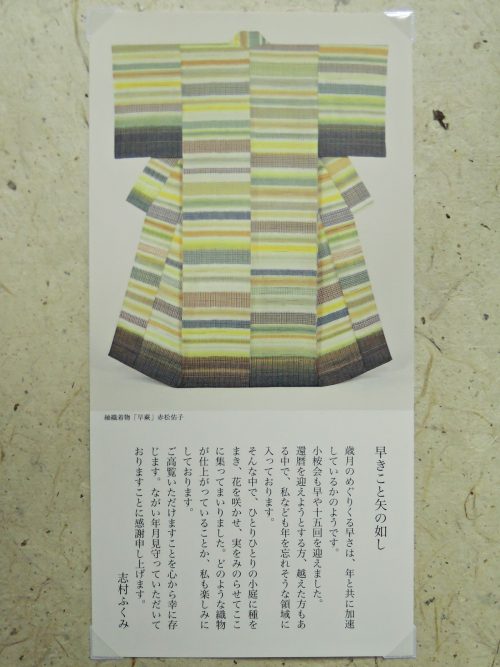

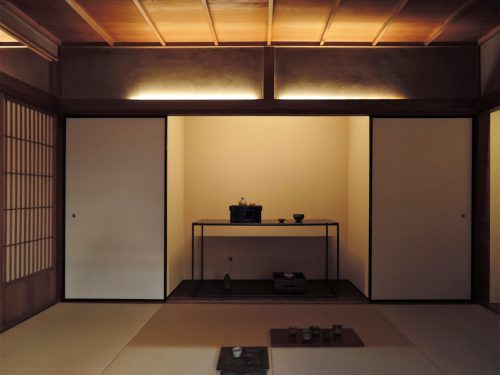

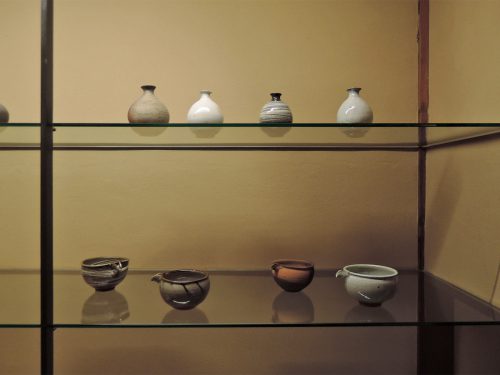

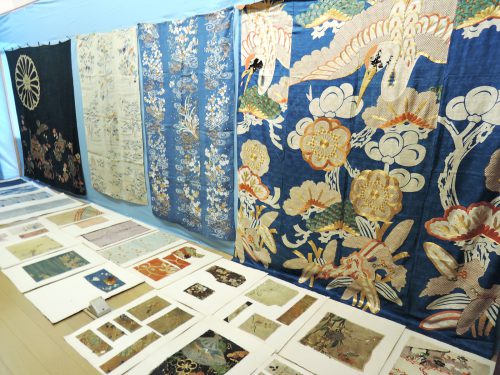

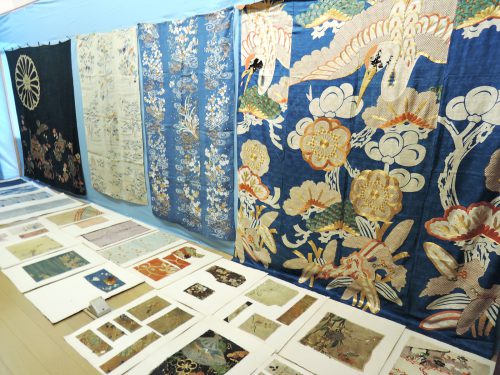

展示室では、普段なかなか見ることができない栗山工房作品を一同に拝見。どれも素敵で眼福!

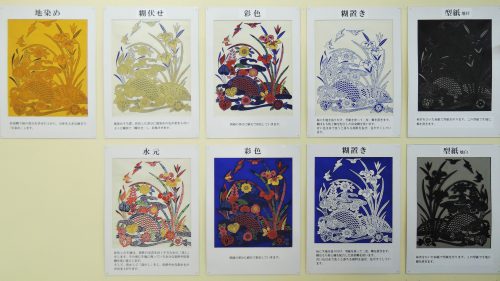

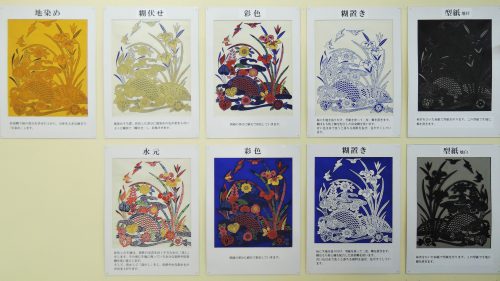

たくさんの人数での見学会、2グループに分かれて、順次工房内をご案内いただきます。栗山工房三代目・西田裕子氏から紅型染めの技法をご説明いただきました。型彫り、糊置き、彩色、糊伏せ、地染めと工程があります。

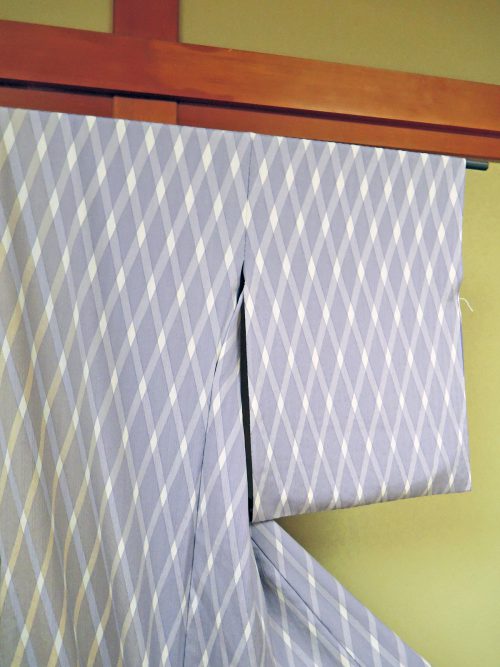

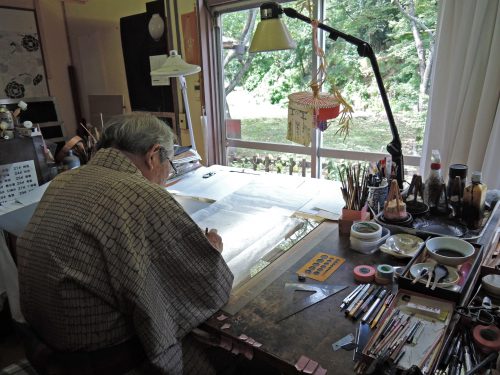

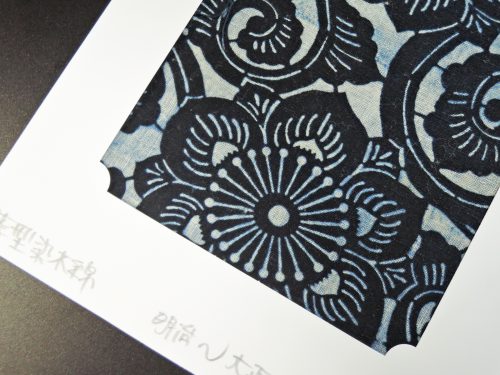

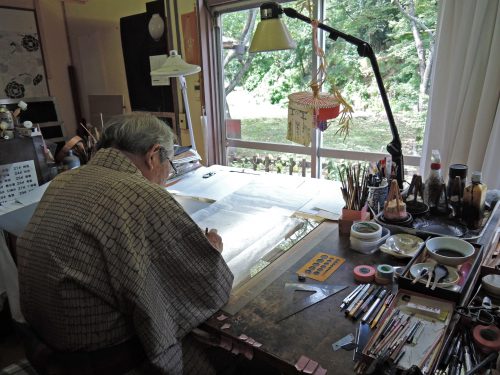

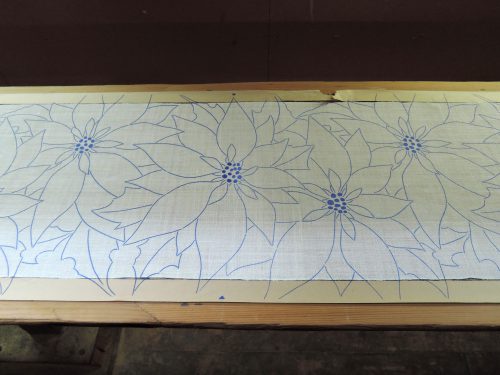

デザイン室で、図案作成から型彫りまでの工程を拝見。型は伊勢型紙と同じく紗張り柿渋塗りで、工房内で一貫制作。型を彫る手業も人によって微妙な違いがあることが味わいとなり、型染めの仕上がりがおもしろくなります。糊置きの時、型紙をリピートしていくための◯印を、図案の中にどのように紛らせるかもデザインのポイント。

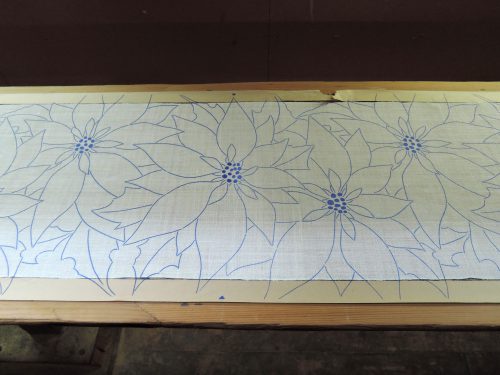

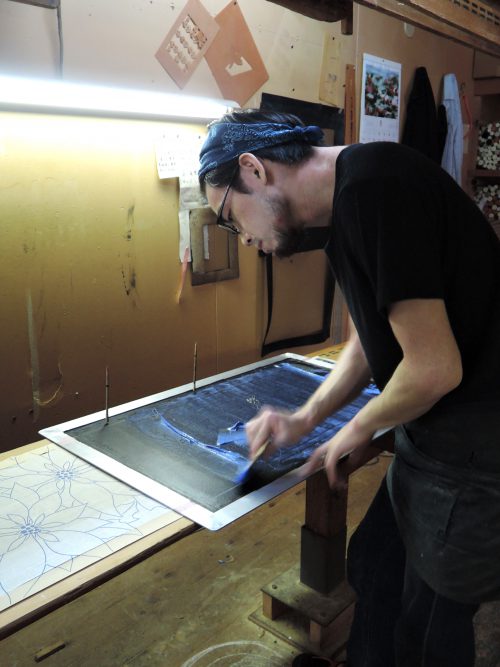

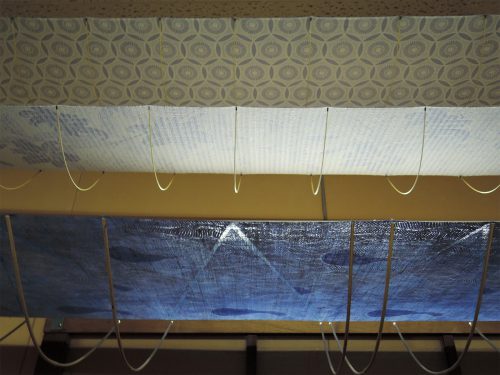

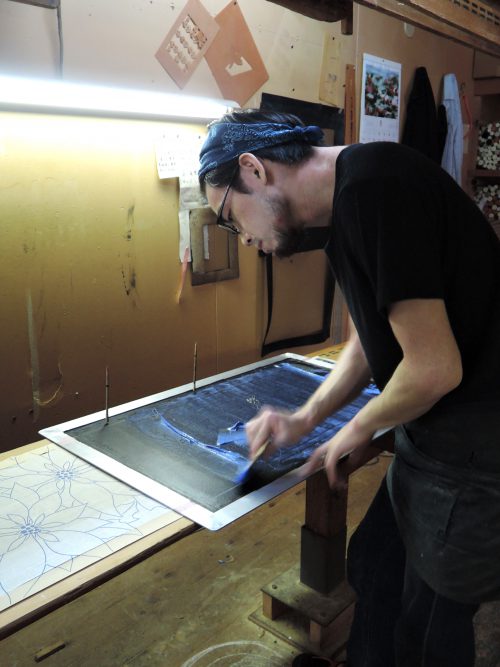

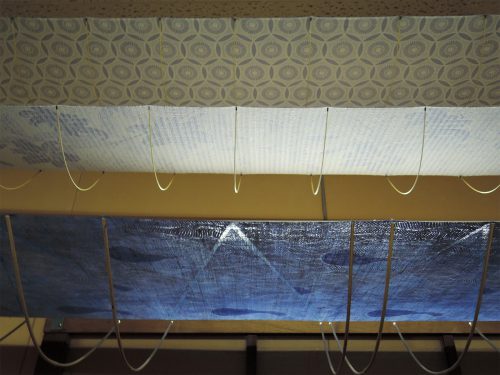

反物に糊置きをするスペース。13mの反物を7m弱の木の長板に表裏張り付け、「馬」と呼ばれる支柱の上に寝かせて、青花染料を混ぜた防染糊(もちのり)を型に合わせて糊置きしていきます。長板の表裏両面を一気に糊置きした後、長板を頭上に上げ乾燥させます。「馬」の上面が弓なりに凹んでいるので、片面を糊置きし、すぐにひっくり返しても「馬」には触れないのです。

乾燥したら、また両面糊置きして乾かす、この工程を繰り返し行います。長板の上げ下げ、また粘り気の強い防染糊(もち米を使う糊はお餅を伸ばすようなねっとり感)を均一に素早く糊置きしていくため力が必要で、男性にしかできない作業だそうです。

デザインが複雑なほど、彩色の時に染料がにじまないように、糊置きを繰り返し行い、糊を盛り盛りにするそうです。

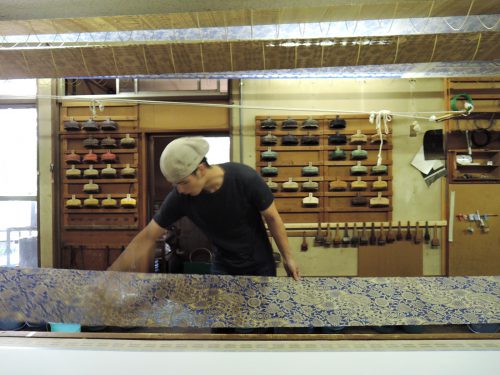

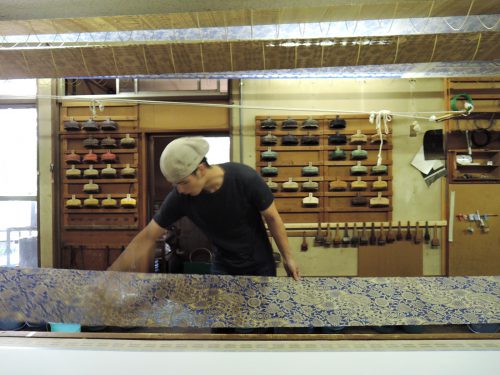

糊置きだけでは染料が生地ににじむため、反物全体ににじみを防ぐ豆汁と布海苔の溶液を刷毛で引いていくスペース。重たい溶液の入ったバケツを片手で持ちながら、長い反物に溶液を素早く均一に引いていきます。反物の端からどんどん乾いていく(ムラがあると彩色にムラが出てしまう)ので、素早く施していく必要があるため、こちらも男性の受け持ち。

彩色していくスペース。長い反物をくるくる回していけるようにしてあります。(友禅染めも同じ)

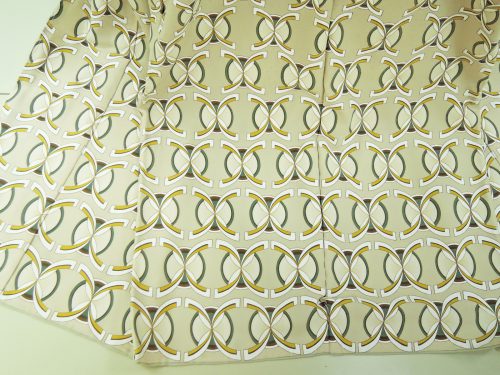

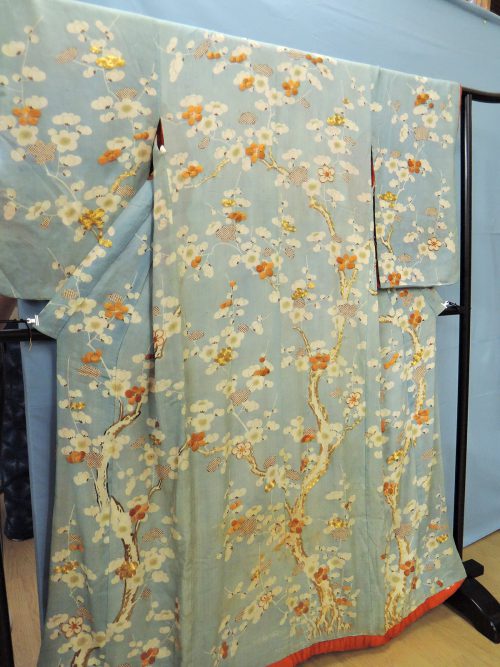

友禅と同じ染料を使っていても、紅型なので、生地の裏側までしっかりと染料が染み込んでいます。この反物は模様部分の彩色後、全体を赤色で地染めし、振袖になるそうです。全体の仕上がりを想像しながら染めるの難しいです〜。

彩色後、反物は染料を定着させるため蒸し工程へ。蒸し工程は大きな設備が必要なため、専門工場へ。

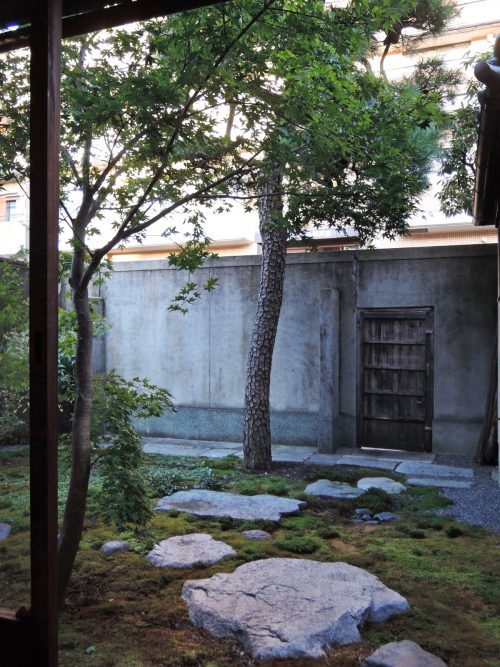

水元=蒸し工程が終わった反物の糊や余分な染料を洗い落とす場所。とっても広い!やはり染物には水が重要で、今でも自然の川の水を引き込んで使用しているそうです。(*塩素の入った水道水は使用に適さないのです。)こちらも冷えるし重労働なので、男性の受け持ち。

工房見学の後は、染色体験へ!!!和紙の絵葉書に狛犬さんを染めます。今回の見学会のために、オリジナルのデザイン、型彫り、和紙への染色実験など、事前にご準備くださいました。誠にありがとうございます!!!

水色部分は、前もって糊置きをしてくださっている部分です。お手本と同じように染めようと思うんだけど、細かい部分は糊を超えて他の部分に染料がはみ出したりして、思っていた以上に難しい。さて、完成後はどうなっているか、後日自宅で糊落とししてからご報告しますね。

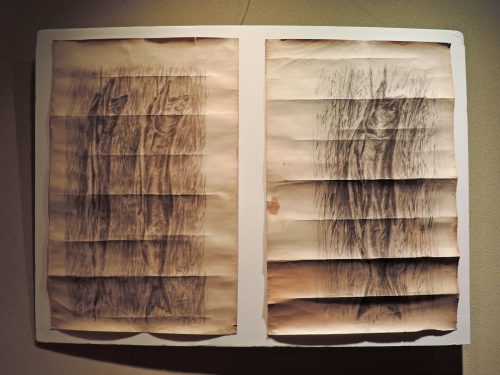

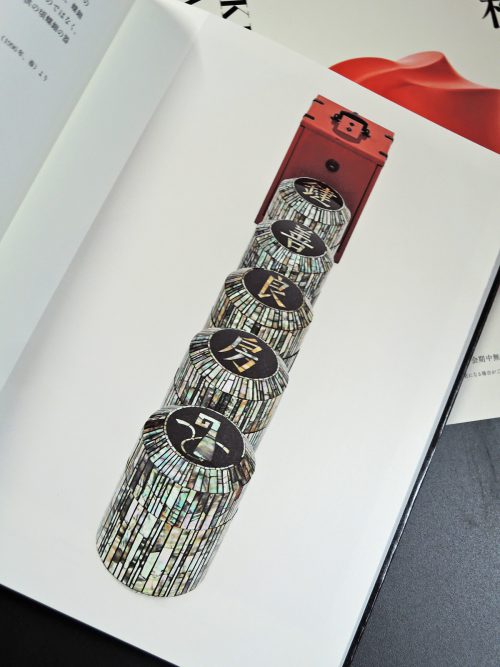

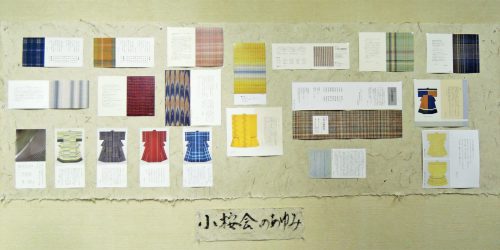

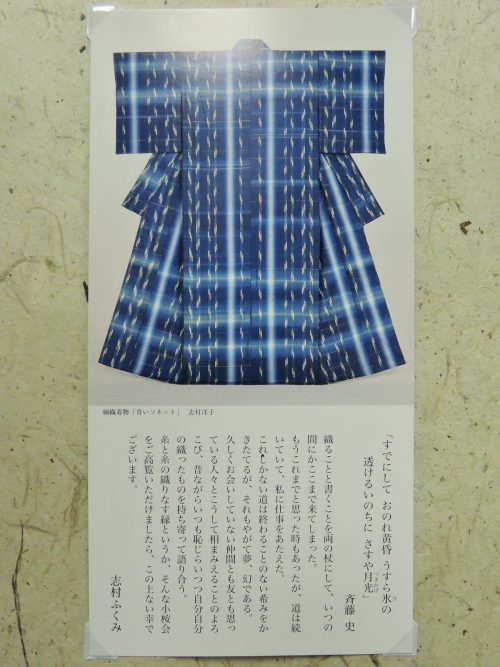

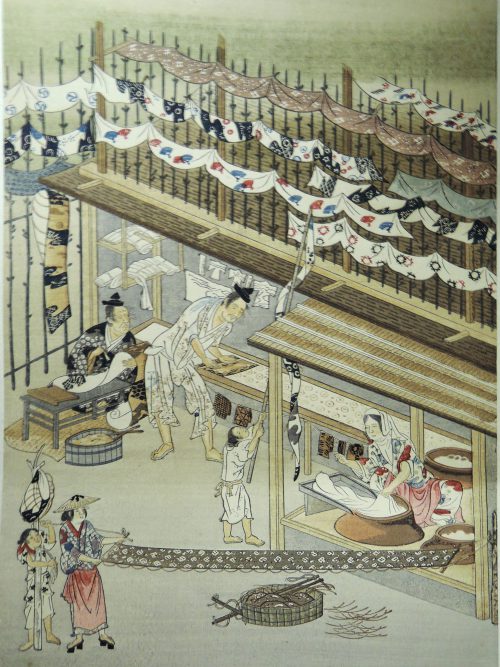

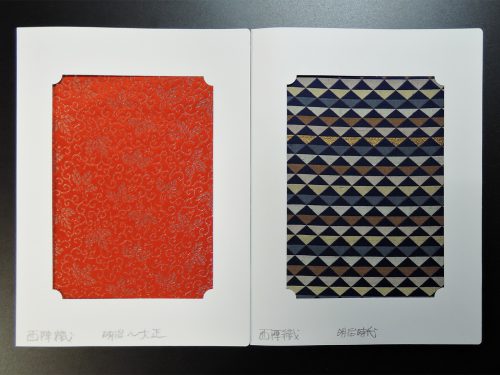

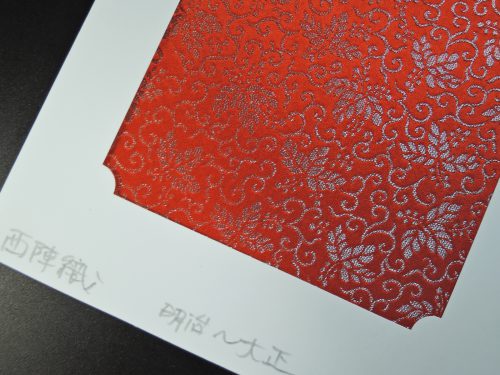

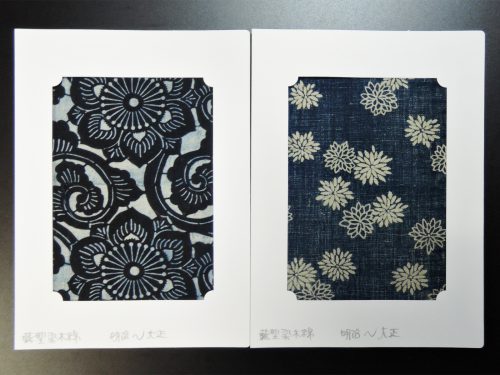

工房内の一部で、様々な型染めの資料が展示されています。

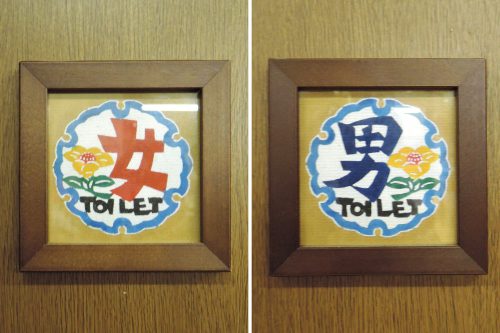

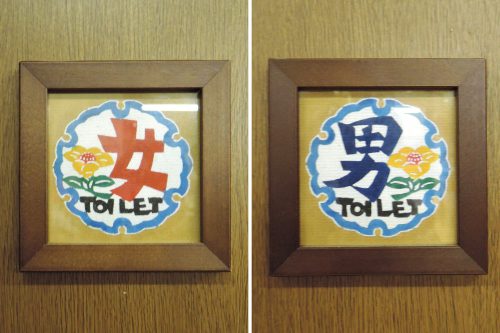

おまけ:トイレの表示も紅型!

糊置きなどの下地作りから、若い職人さんたちが丹精込めて一枚一枚を手がけていらっしゃいます。実際に拝見することでわかる職人技の素晴らしさ。身につけさせていただく作品も一層愛おしく思います。貴重な工房体験をさせていただき、誠にありがとうございました!!!

今回の染め体験は大人数のため絵葉書でしたが、いつか帯の染め体験に伺いたいと思っています。工房内でご指導いただきながら染めていくので、多くて2〜3人でしょうか。どなたかご一緒しませんか???

夜の【 栗山工房祭 パーティー】へ続きます。→ ●△■