2014.09.04. きもの学@京都 – 五日目

きもの学

きもの学 @京都、五日目。

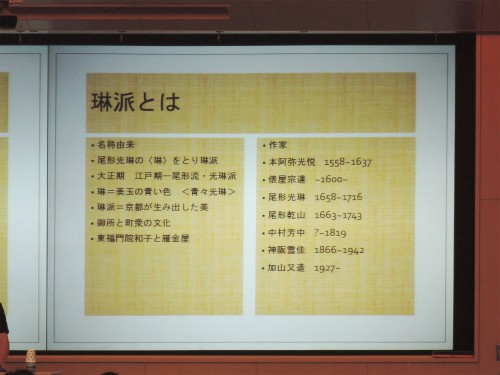

■講義テーマ【琳派の美】

講師:榊原吉郎先生(京都市立芸術大学/名誉教授)

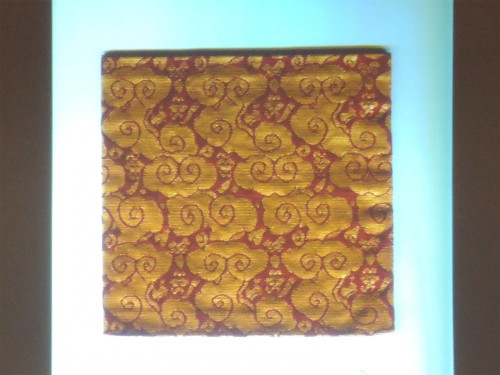

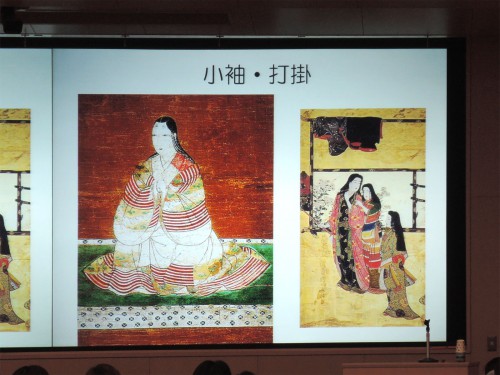

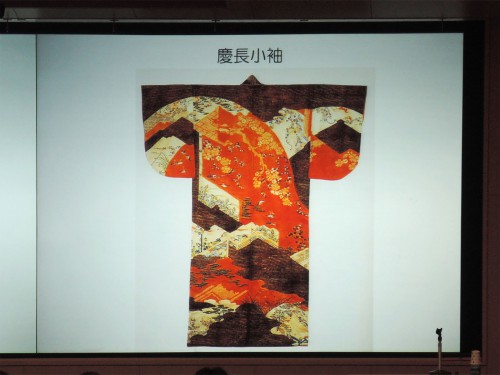

琳派の成り立ちから着物の文様の変遷について。

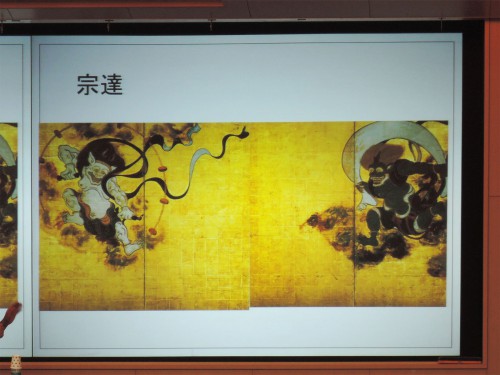

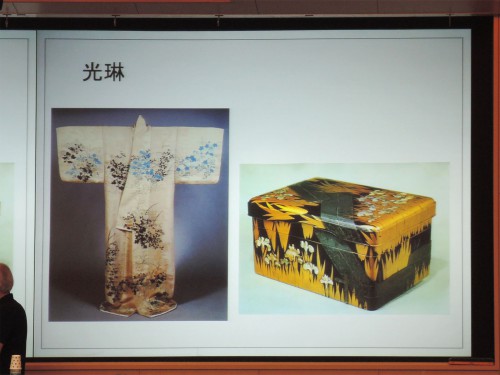

世阿弥観阿弥から俵屋宗達〜尾形光琳〜中村芳中〜神坂雪佳まで、宗達・光琳・乾山・芳中・雪佳のそれぞれの特徴についてのお話は、琳派の日本画にとても興味があるのでどの作家のことも大好きですが、特に芳中と雪佳に注目されていらっしゃる先生のお話にとても共感できました。琳派とお能との関係性もおもしろく、お能についてやはりきちんとお勉強しないといけないかもしれません。

琳派が着物のデザインに及ぼした影響と変遷についてもおもしろいですね。後水尾上皇様と東福門院和子様と尾形光琳の関係、そこに中村蔵之助の介在がどんな影響を及ぼしているか。「伊勢物語」「源氏物語」のお話による文様の事例が明確で、きもの文化検定にめっちゃお役立ち!

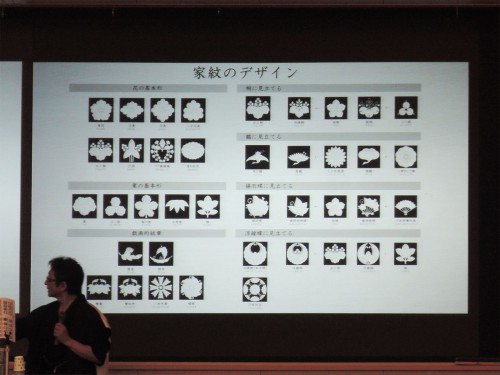

■講義テーマ【家紋・女紋の事情】

講師:森本景一先生(日本家紋研究会理事/(有)染色補正森本 代表取締役)

家紋の成り立ち、家紋のデザイン事例、女紋についての考え方。

家紋の平安時代からの成り立ちと現在に至るまでの変遷、家紋デザインの特徴やおもしろさ、加賀紋と伊達紋の違い、女紋の考え方と経緯など。上方育ちでも、家紋については適当な考えの家で育ってしまったのでイマイチ女紋のことを把握していなかったのですが、受講して上方の女紋の考え方を理解できました。各家系によってケースバイケースで多用な考えがもちろんあるのですが、主な経緯を把握することができました。私自身は適当な家の家紋が嫌なので、自分紋でやっぱりいこうと思った次第です。

京のいっぷく

講座終了後は「 スマート珈琲店 」@三条寺町で一服。ホットケーキとカフェオレを。

着物コーディネート

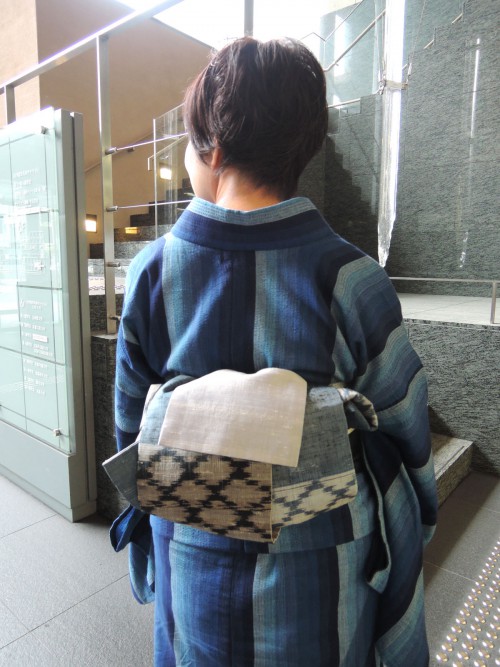

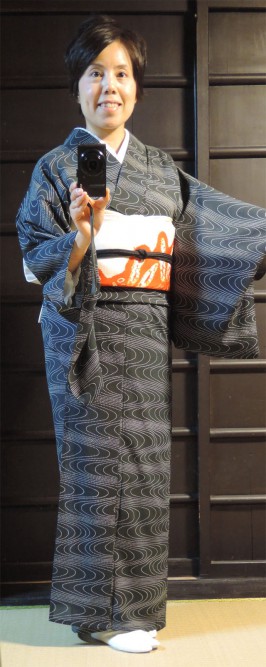

小雨の日なので、阿波しじらで。

紺色地鰹縞柄の阿波しじら+男性用のタイシルクを使用した渋い織りの半幅帯。

帯締めは白の二分紐ですっきり、帯留めは空色の蜻蛉玉。

Kさんと記念撮影。Kさんは桔梗柄の薄桃色のはんなり小紋に、すてきな夏帯をお召しでした。帯のアップを撮影させていただけばよかったなぁ。

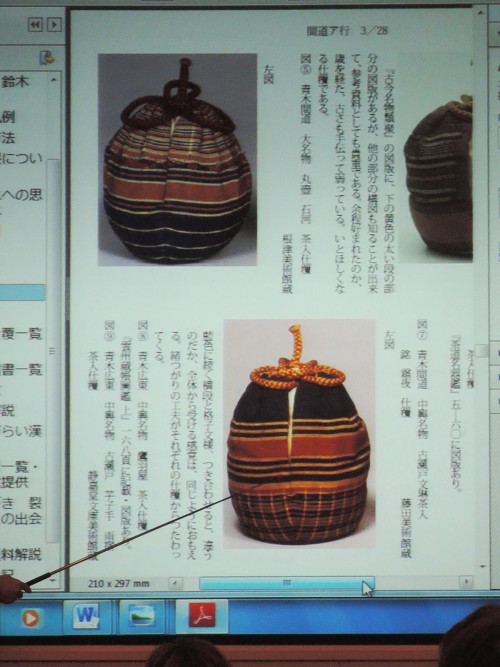

Kさんご持参の素敵なアンティーク着物を見せていただきました!全体に朱赤色ベースに、蓑傘、宝尽くし&宝船、子供の玩具柄、それらが手書き友禅と影絵で表現されている、とても豪華なデザイン!!!

衿元やお袖もちょっと変わった仕立てのため、着物なのか羽織物なのか、ベテランの和裁師さんにご覧いただいたのです。結果「妊婦さんなどふくよかな方の特注で誂えたお祝い着の羽織物ではないか」とのこと。すてきなアンティークのお着物は、いまでは二度と作ることができない貴重な手の込んだもの。実際に着ることはなくても、貴重なものとして、保存していきたいですね。